Siamo italiani

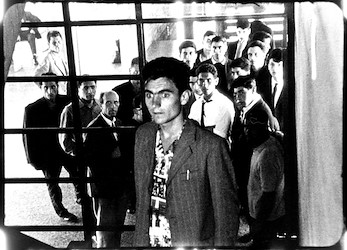

Alexander J. Seiler, Rob Gnant, June Kovach, Schweiz, 1964o

Mit einer halben Million Saisonniers waren die Italiener in den sechziger Jahren die weitaus grösste Ausländergruppe in der Schweiz. Sie kämpften mit bürokratischen Hürden, um den Familiennachzug, anständige Wohnungen und gegen das Misstrauen der Schweizer Bevölkerung. Siamo italiani war, auch international, einer der ersten Dokumentarfilme zu diesem Thema – und auch insofern wegweisend, als er sowohl den Italienern als auch den Einheimischen vorurteilsfrei das Wort gab.

Der Film dokumentiert nicht nur eindrücklich die oft prekären Lebensverhältnisse, sondern interessiert sich für die individuellen Schicksale. Ohne die Möglichkeit eines analysierenden Kommentars, dafür mittels geschickter Montage ergibt sich in diesem Zeitdokument ein facettenreiches Bild der Lebensrealität von Migrant_innen. (Auszug)

Tereza FischerGalerieo