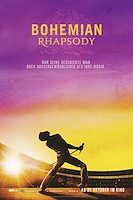

Bohemian Rhapsody

Bryan Singer, Dexter Fletcher, GB, USA, 2018o

Bohemian Rhapsody feiert die Rockband Queen, ihre Musik und ihren charismatischen Leadsänger Freddie Mercury. Der Film erzählt vom kometenhaften Aufstieg der Band durch ihren revolutionären Sound, bis sich Mercury, dessen ezentrischer Lebensstil ausser Kontrolle gerät, unerwartet von Queen abwendet, um seine Solokarriere zu starten. Dem Sänger gelingt es jedoch gerade noch rechtzeitig, die Band für das „Live Aid”-Konzert im Wembley-Stadion wieder zu vereinigen. Bereits getroffen von seiner AIDS-Diagnose, beflügelt er die Band zu einem der herausragendsten Konzerte in der Geschichte der Rockmusik.

Es gibt nur zwei Gründe für diesen Film, der die Geschichte des extravaganten Leadsängers, Inspirators, Dominators und Zerstörers der Rockgruppe Queen, Farrukh Bulsara alias Freddie Mercury (1946–1991) eher konventionell, was Mercurys Homosexualität angeht, fast schon verschämt erzählt: Mercurys Verkörperung durch den Newcomer Rami Malek und die Nachinszenierung des Live-Aid-Konzerts von 1985 im Londoner Wembley-Stadion. Beide Gründe aber sind so stark, dass man sich nur an sie erinnert. Malek verkörpert Mercury mit jeder Faser seines filigranen Körpers, seines fiebrigen Geists und seiner erstaunlichen Stimme – und gewann damit 2019 den Oscar als bester Hauptdarsteller. Das Konzert wiederum ist der erlösende 20minütig Orgsamus am Ende des Films, der einen mit seinen ständigen Interrupti-Darbietungen grandioser Songs bis dahin fast zur Verzweiflung getrieben hat. Am Ende begreift man, warum, und geniesst den Erguss umso mehr.

Andreas FurlerDie Schnurrbärte sitzen, und die Konzerte sind spektakulär nachgestellt. Und vor allem: Rami Malek («Mr. Robot») ist eine Sensation und gewann zu Recht einen Oscar.

Andreas ScheinerDieser Spielfilm über Freddie Mercury und seine Band Queen hat schon in der Vorproduktion viele Drehbuchautoren-Nerven verschlissen, weil die überlebenden echten Bandmitglieder wohl nicht ganz unkompliziert bei der Umsetzung ihrer Biografie fürs Kino waren. Und dann floh auch noch der Regisseur Bryan Singer mitten in den Dreharbeiten vom Set und tauchte nicht mehr auf. Aber wie Hauptdarsteller Rami Malek sich in Freddie Mercury verwandelt, ist ein gespenstisch gutes Erlebnis.

David SteinitzBohemian Rhapsody sort rarement des canons propres du biopic, mais peut s’enorgueillir de raviver la flamme autour d’un groupe de légende et d’interpeller autour de la personnalité de Freddie Mercury, dont les néophytes apprendront à louer le culte sans trop rechigner.

Frédéric MignardGalerieo