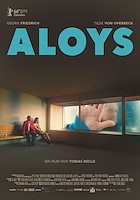

Aloys

Tobias Nölle, Schweiz, 2016o

Der verschrobene Privatdetektiv Aloys beobachtet durch seine Kamera das Leben anderer, bis der Tod seines Vaters ihn aus seiner geordneten Bahn wirft. Als er nach einer durchzechten Nacht in einem Bus aufwacht sind seine Kamera und die Aufnahmen verschwunden. Kurz darauf ruft ihn eine mysteriöse Frau an und erpresst ihn zu einem obskuren Experiment.

Galerieo